「DAO」って、ご存じですか?「ディセントラライズド・オウトノマス・オーガニゼーション」の略だそうです。いえ、「ラララライ」は体操です。「ヨウトノマス」は…酔うと飲ます?それは居酒屋です。もう一度いいましょうか?「アオマキガミ・アカマキガミ・キマキガミ」と同じぐらい、いいにくくて覚えられないのですが、その中身も難解です。

DAO(Decentralized Autonomous Organization)を日本語に翻訳すると、「分散型自律組織」です。言葉の雰囲気は、「マイペース集団」「勝手なヤツら」的な感じですが、「意識が高い人が集まって、みんなで動かす組織」のほうが近いようです。今回は、ちょっと掘り下げただけで複雑な説明になりがちな「DAO」について、可能な限りわかりやすく解説します。

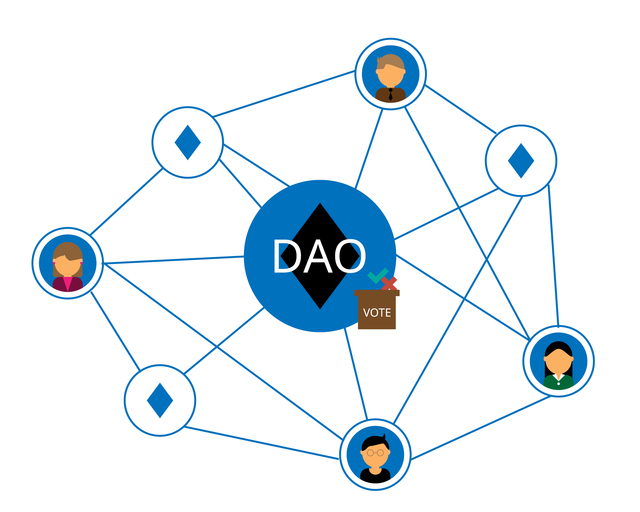

DAOとは、特定の管理者が存在せず、参加者全員が意思決定に関わる民主的かつ自律的に運営される組織形態です。従来の企業や団体は中央集権的で、経営に関する重要なテーマは社長や役員が意思決定を行いますが、DAOではその権限が分散化されており、参加者一人ひとりが組織の運営に携わることが可能です。

このDAOの仕組みを支えているのが、ブロックチェーン技術です。ブロックチェーン上に構築された「スマートコントラクト」というプログラムは、あらかじめ設定されたルールに基づき、参加者の投票結果などを自動的に実行します。

これにより、人為的なミスや不正行為を防ぎ、高い透明性と信頼性を確保した組織運営が実現されるのです。従来の組織では、ルールを制定し、その実行を監視する人間が必要でしたが、DAOは特定の管理者なしに自律的な活動を可能とする「未来の組織のあり方」ともいえるでしょう。

DAOは、運営方針を決定する際に「ガバナンストークン」と呼ばれる独自のトークンを発行します。このトークンを保有している参加者は、その保有数に応じて投票権を得て、提案された改善案やプロジェクトの方向性などに対し、自身の意見を反映させることができます。

これにより、一部の人間が決定権を持つのではなく、すべての参加者が意思決定に参加できるフェアな組織運営が実現されます。この仕組みは、従来の階層型組織よりも柔軟かつ迅速な意思決定を可能にするため、変化に素早く対応できる組織体と評されています。

既にDAOは、さまざまな分野で活用され始めています。とある自治体では、過疎化という課題を解決するために、「デジタル村民」を増やそうという試みが行われました。コミュニティに参加した人が地域活性化のプロジェクトに自発的に関わり、これまでなかったアイデアによる新しい村づくりが進められています。

クリエイターコミュニティにおいても、DAOが採用されています。ある作品のコミュニティでは、著作権のガイドラインさえ守れば、誰でもキャラクターを活用した制作や販売を行うことができます。ヴィジョンを共有したうえで、それぞれが自由な発想でやりたいことを進められるプロジェクトでは、うまく機能するようです。

丁寧に説明しようとすればするほど、よくわからなくなるDAOの根底にあるのは「みんなで決めて、みんなでやろう」というシンプルな思想です。「特定の管理者に依存することなく、自律的に動く透明性の高い組織」というと、ピンとこないかもしれませんが、「キャンプの豚汁づくり」といわれればイメージできるという人もいるでしょう。

「ワタシ、野菜切っとくわ」「じゃあオレ、メシ炊いとく」「味噌、どこだっけ?」「ビールの買い出しは?」といった感じです。ときどき鍋の具合を確認して、全員が集まる時間を決めておいたほうがいいと思ったら、発案してみんなで決めればOKです。

1日だったらうまくやれそうですが、継続的なプロジェクトとなると不安という人もいるでしょう。「ディセントラライズド」のいいところは、特定の管理者への依存がないので自由度が高いことと、権力の集中による不正の隠ぺいが起こりにくいこと。個々が主体的に参加し、多様なアイデアやアプローチが生まれることに意義があるのです。

ああ、すみません。「ディセントラライズド」は「セントラルにしない」、つまり「非中央集権化」という意味です。いえ、「ラララライ」は体操です。覚えるのは諦めて、「ダオ」だけにしておきましょう。私たちの働き方や社会のあり方を大きく変える可能性を秘めているダオが、どこまで広がるかに注目しましょう。いや、パオは中華まんの…。