その昔、総理大臣がITを「イット」と読んだという話がありましたが、今やAIを「愛」と読む人はいないでしょう。生成AIは単なるツールを超え、組織に必要とされるパートナーへと進化を遂げています。なかでも「AIエージェント」は企業の業務効率化を推進しており、マーケットは急速に拡大しています。

野村総合研究所が4月に公開したレポート「『AIエージェント』が人手不足を解消するための3つの条件」では、“日本企業のAI導入率は2030年頃に50%を超え”、“日本企業が生み出すAIエージェント数は2030年に180万~900万体”に達すると予測しています。慢性的な人手不足という社会課題を背景に、技術が進化し続けており、多くの企業がAIエージェントを新たな成長戦略の柱として位置づけ始めています。

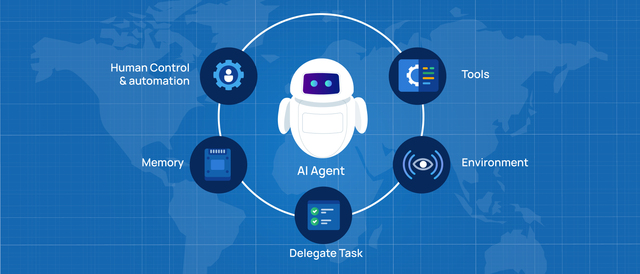

AIエージェントの最大の特徴は、「状況の知覚」「最適な判断」「実践」を自律的に行い、結果から学習することです。この力は、単純な指示を受けてコンテンツを作る生成AIや、決められた作業を自動化するRPAとは一線を画しています。AIエージェントは人間のように目標を決め、必要な情報を収集し、複数のタスクを横断的に実行することができます。

最近増えてきたAIエージェントサービスは、いくつかのタイプに分類されます。最もシンプルなのは、現在の状況に即座にリアクションする「反応型」で、特定のルールに基づいて行動します。「目標指向型」は、特定の目的の達成に向けてタスクを実行するものです。

さらに「学習型」は、経験から学習してクオリティの向上や効率化を進めることができます。AIエージェントサービスは、カスタマーサポート、営業・マーケティング、採用・人事管理など、対応する業務の幅を広げています。

顧客からの問い合わせに自動で回答したり、見込み客の情報を分析して営業リストを作成したり、採用候補者との面接日程を自動で調整したりといったタスクは、もはや当たり前といえるでしょう。

企業がAIエージェントサービスを導入するメリットは多岐にわたります。まず挙げられるのは、業務の効率化と高度化です。AIエージェントは、今まで人間が手動で行っていた定型的な作業や、複雑なデータ分析を高速かつ正確に実行できるので、社員はより創造的で付加価値の高い業務に集中できるようになります。

そのなかでは、データの収集や解析の自動化が大きなメリットです。市場動向や顧客の行動パターンをリアルタイムで分析し、ビジネス戦略に活かせれば、スピーディーで精度の高い意思決定によって企業の競争力を向上させられるでしょう。

何かと便利なAIエージェントですが、業務効率化に活用するためには、いくつかの条件を満たさなければなりません。最も重要なのは「技術的な限界」を理解すること。AIは万能ではなく、複雑すぎるタスクや、人間ならではのアナログな判断が求められる業務には、対応しきれないケースがあります。AIに任せる業務と人間が担うべき業務の切り分けを間違えると、チェックややり直しが発生し、かえって忙しくなることもあるようです。

加えて、セキュリティリスクへの対策も不可欠です。AIエージェントは多くの機密情報にアクセスするため、厳格なセキュリティ管理とデータ保護の仕組みを構築する必要があります。また、導入・運用には一定のコストがかかるため、課題と目的を明確にして費用対効果を試算しておく必要があります。

AIエージェントを選定する際のポイントとして、最初に挙げたいのは「課題と目標に対するフィット感」です。何のためにAIエージェントを導入するのか、どのような業務を効率化したいのかを明確にして、具体的なシミュレーションを実施することからスタートします。堅牢なセキュリティとコストパフォーマンスが重要であることは、いうまでもないでしょう。

さらに、サポート体制やレポート、作業履歴管理などの機能の充実度も、押さえておく必要があります。AIエージェントは学習し続けるため、導入後もそのパフォーマンスを定期的に評価し、業務プロセスに合わせて調整していくことで、最大限の価値を引き出せるようになります。

昨年来の急速なニーズ拡大を受けて、ソルクシーズグループもAIエージェントサービスをリリース※しています。そのひとつが、「CoBrain(コブレイン)」です。CoBrainは、ソフトウェア開発で使用する要件定義書や要求仕様書を生成AIが瞬時に作成・添削する業務特化のAIサービスです。

(※プロダクトオーナーのインタビューはコチラ)

CoBrainに作成中の要件定義書をチェックしてもらうと、曖昧な表現や矛盾点を事前に抽出することができ、レビュー工程における手戻りを大幅に削減します。複数のエンジニアが作成した文書も、AIがチェックすることで、品質の均質化を図ることが可能です。

CoBrainの活用によって、プロジェクトリーダーやマネージャーは、要件定義書の誤りや曖昧さによる工数増加を抑え、プロジェクトをスムーズに進めることができるでしょう。USDM形式に対応しつつ、Wordからそのまま呼び出して使えるのもメリットのひとつです。

AIエージェントは、単に仕事を効率化するだけでなく、私たちの働き方そのものを変革する可能性を秘めています。人間とAIがそれぞれの得意ワザを活かすことで、新たな価値を生み出し、より豊かな社会を築いていく第一歩ともいえるでしょう。

出典:

野村総合研究所「『AIエージェント』が人手不足を解消するための3つの条件」

https://www.nri.com/jp/media/column/extending_society_with_ai/20250416.html